資金調達データ

- 関連ワード7億円, NEDO, Yaqumo, 資金調達, 量子コンピュータ

- 配信日2025年8月22日 05時00分

資金調達の概要

株式会社Yaqumoは、7億円の資金調達を行い、またNEDOの大型補助金事業に採択されたことを発表しました。この資金調達は、Beyond Next Ventures株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、ANRI株式会社を引受先とした第三者割当増資を通じて実施されました。資金は主に、量子コンピュータの開発における技術向上や実証実験に使用される予定です。Yaqumoは、2027年度中にイッテルビウムを用いた中性原子方式の量子コンピュータのプロトタイプを開発することを目指しています。

具体的には、調達した資金およびNEDOの補助金を活用して、量子ビットの設計や操作用のレーザー、制御システム、量子アルゴリズムの開発に取り組むとしています。また、分子科学研究所と連携し、安定稼働の検証やシステムインテグレーションの実証実験を行い、量子コンピュータの実用化に向けた取り組みを加速させる計画です。量子コンピュータ技術の中でも、中性原子方式を採用することで、設計上の柔軟性を持ちつつも、特有の課題に挑む姿勢が見受けられます。

資金調達の背景(推測)

Yaqumoが資金調達を行った背景には、急速な技術革新と競争の激化があると言えます。量子コンピュータ技術は、世界中で注目を集めており、多くの企業や研究機関が競って開発を進めています。このような環境の中で、Yaqumoは日本国内での優位性を確保し、国際的な競争力を持つために資金調達を行う必要があったと考えられます。

加えて、中性原子方式が注目されている理由には、計算速度や誤り訂正の困難さに対する解決策を模索する声が高まっていることが影響しています。Yaqumoは、京都大学や分子科学研究所の研究成果を基にしたスタートアップ企業であり、その研究基盤をしっかりと保有していることが、資金調達における信頼性の根拠となっていると推測されます。特に、NEDOの大型補助金事業に採択されたことは、技術の信頼性と可能性を外部からも認められたことを示しています。

資金調達が成功した理由(推測)

Yaqumoの資金調達が成功した理由は、いくつかの要因が重なっています。まず第一に、量子コンピュータ技術の急速な進展と市場の需要の高まりが挙げられます。特に、量子コンピュータが実用化された場合のビジネスモデルの多様性に対する期待が、投資家にとって大きな魅力となっています。また、関与する投資家が日本の量子技術に対する深い理解を持っていることも影響していると考えられます。

第二に、Yaqumoが持つ強力な研究ネットワークも重要な要素です。京都大学や分子科学研究所と連携し、国内外の企業および研究機関との強固なパートナーシップを築くことで、技術の信頼性と開発のスピードを向上させることができています。これにより、投資家はプロジェクトの成功に対する信頼感を持つことができます。

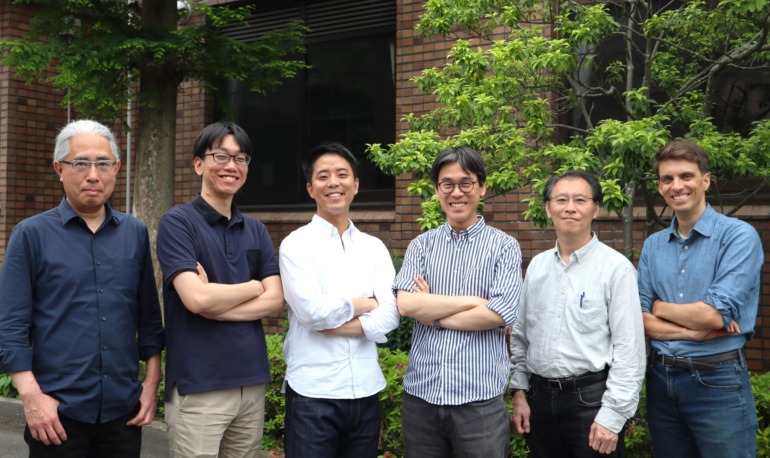

さらに、Yaqumoの代表取締役である中小司氏のビジョンとリーダーシップも、資金調達の成功に寄与していると考えられます。彼の明確なミッションや将来的なビジョンは、投資家に対して強い印象を与え、資金調達に向けた信頼を得る要因となっています。

資金調達の参考にすべきポイント

Yaqumoの資金調達から得られる参考点としては、以下の側面が挙げられます。

まず、確固たる研究基盤を持つことが非常に重要です。Yaqumoのように、研究機関との連携を強化し、信頼性の高い技術を持つことは、投資家からの支持を得るために不可欠です。特に、革新的な技術に対して高い期待が寄せられる中で、基礎研究を伴った開発計画が有利に働くことがあります。

次に、明確なビジョンが大切です。資金調達を行う際には、投資家に対してプロジェクトの目的や将来的な展望を明確に伝えられるリーダーが求められます。Yaqumoの場合、中小司氏は「日本を代表する量子産業の創出」という強いミッションを持ち、それを共有することで投資家との共感を得ています。

また、投資家とのコミュニケーションを大切にする姿勢も重要です。国内外の企業や研究機関との連携を進めることで、プロジェクトの認知度を高め、さらなる支援を受ける土壌を築くことができます。Yaqumoは、大手投資者からの信任を得ており、その結果として資金調達に成功したと言えます。

さらに、外部からの評価を得ること、つまりプロジェクトの成果を第三者機関に認められることも資金調達の信頼性を高める要因です。NEDOの補助金事業への採択は、Yaqumoの技術の有用性についての評価を示すものであり、これが資金提供者への強力なアピールとなります。

総じて、Yaqumoの事例からは、強い研究基盤、明確なビジョン、積極的なコミュニケーション、外部評価の獲得というポイントが、資金調達の成功に寄与する要因であることが導き出せます。これらの要素を意識することで、他の法人経営者や財務担当者は、自社の資金調達戦略を検討する上で有意義なヒントを得られるでしょう。

革新的な量子コンピュータの開発に取り組むYaqumoが7億円の資金調達およびNEDOの大型補助金事業に採択中性原子を用いた量子コンピュータの開発を加速、2027年度中のプロトタイプ機開発を目指す株式会社Yaqumo2025年8月22日 05時00分3株式会社Yaqumo(本社:東京都千代田区、代表取締役:中小司和広)は、Beyond Next Ventures 株式会社、京都大学イノベーションキャピタル株式会社、ANRI株式会社を引受先とする第三者割当増資を通じ合計7億円の資金調達を実施したことを発表いたします。

加えて、YaqumoはNEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)が公募する数十億円規模の大型補助金事業である「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業/量子コンピュータの産業化に向けた開発の加速」に採択されたことを合わせて発表いたします。

■Yaqumoについて

Yaqumoは、量子コンピュータの有力方式の1つ「中性原子方式」において、世界の研究開発をリードする京都大学高橋研究室と分子科学研究所大森研究室の研究成果を基礎として設立されたスタートアップ企業です。

中性原子方式は、超電導方式のような大型の極低温冷凍機は不要で、量子ビットの数を増やしやすいなど設計の柔軟性が高いのが特徴である一方、「繰り返し量子誤り訂正が困難」、「計算速度が遅い」といったデメリットが指摘されておりました。このようなデメリットに対して京都大学高橋研究所や分子研大森研究所の研究成果を持ち寄ることで、革新的な量子コンピュータハードウェアの研究・開発を進めております。

■資金使途

弊社は今回の第三者割当増資で調整した資金およびNEDOからの補助金を用いて、京都大学との連携を通じ、現在開発中のイッテルビウムを用いた中性原子方式の量子コンピュータに関し、量子ビットを

出典 PR TIMES