資金調達データ

- 関連ワードAIビーフ技術, ディープテック, 畜産業, 資金調達, 近畿大学

- 配信日2025年1月10日 15時32分

資金調達の概要

株式会社ビーフソムリエは、近畿大学生物理工学部の研究成果である「AIビーフ技術」を用いて、肉用牛の未来の肉質を予測するサービスを提供するために設立されたスタートアップです。同社は、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の大学発新産業創出プログラム(START)を経て、Abelia Capitalからシードラウンドにおける資金調達を実施しました。具体的な資金調達の金額は明らかにされていませんが、設立時の資本金が2,100万円であることから、ある程度の初期投資を確保して事業を開始したと考えられます。この資金は、技術開発の継続、マーケティング、営業活動、さらには人材の確保など、多岐にわたる用途に使用されることが期待されます。

資金調達の背景(推測)

日本の畜産業が直面している課題は多く、特に飼料の海外依存、物価高、円安状態などが影響を与えています。これに加え、肉用牛の生産コストが増加する中、牧場経営が圧迫され、成長の個体差が経営の大きなリスクとなっています。このような背景の中で、AIビーフ技術による個体差の可視化は、経営の効率化や生産性の向上に寄与する可能性を秘めています。したがって、ビーフソムリエのようなベンチャー企業が新しい技術を持って登場することで、畜産業全体の革新が期待でき、そのための資金調達が不可欠であったと推測されます。

また、Abelia Capitalのような投資企業が、スタートアップの持つ革新的な技術に注目したのも、こうした市場ニーズに応じた投資判断であったと考えられます。特に、AI技術の進歩とともに、食産業における技術革新の重要性が増している昨今、ビーフソムリエの技術の将来的な市場価値を見越した資金調達である可能性が高いでしょう。

資金調達が成功した理由(推測)

ビーフソムリエの資金調達が成功した理由は複数考えられます。まず第一に、近畿大学という信頼性の高いバックグラウンドがあることです。大学発のスタートアップは、実績ある研究者の技術や知見に基づいているため、投資家にとって投資リスクを軽減する要素となります。

次に、AIビーフ技術自体の革新性が挙げられます。この技術は、従来の畜産業での肉質管理がブラックボックス化していた領域を可視化するものであり、競合他社との差別化に繋がります。そのため、投資家はこの技術を市場に投入する潜在的な価値を評価し、早期に資金を投じる意義があったと考えられます。

さらに、食品産業全般が持つ成長性も資金調達の成功に寄与したでしょう。食品の安全性や品質に対する関心が高まる中、AIを用いた精密な肉質管理は消費者のニーズに直結し、多くの市場機会を生み出すことが期待されます。そのため、未来の市場展望を見越した投資家にとって魅力的な選択肢となったのです。

資金調達の参考にすべきポイント

ビーフソムリエの資金調達成功の過程から、法人経営者や財務担当者が参考にすべきポイントがいくつか挙げられます。

一つ目は、必要な市場ニーズを的確に捉えることです。ビーフソムリエは、畜産業界の具体的な課題を解決するサービスを提供することで、投資家の関心を引くことができました。企業が資金調達を考える際には、その技術やサービスがどのように市場の問題を解決できるのかを明確にする必要があります。

二つ目は、信頼性の高いパートナーを持つことです。近畿大学という教育機関との提携により、ビーフソムリエは技術面での信頼を得ています。投資家は、創業者やチームの実績、技術力、ネットワークを重視しますので、自社の強力な支援体制がどのように構築されているかを示すことが重要です。

三つ目は、持続可能なビジネスモデルを追求することです。ビーフソムリエのサービスは、畜産業の効率化と生産性向上を目指しており、長期的な利益を生み出す可能性があります。持続可能性は、現代の投資家が特に重視するポイントであり、短期的な利益のみならず、将来にわたる成長戦略を示すことで、より大きな信頼を得られるでしょう。

最後に、適切な資金調達タイミングと手法の選択が挙げられます。ビーフソムリエは、シードラウンドで早期に資金を調達しましたが、これは市場がその技術に対する興味を持っていることを見越した戦略的な選択です。企業の成長段階に応じた正しい資金調達方法を選ぶことで、よりスムーズな事業運営が可能になります。

近畿大学発ディープテックスタートアップ※1が次世代の畜産業創出に挑戦世界初の「AIビーフ技術」で肉用牛の個体差を可視化株式会社ビーフソムリエ2025年1月10日 15時32分45

近畿⼤学⽣物理⼯学部(和歌⼭県紀の川市)遺伝⼦⼯学科教授 松本和也は、⾁⽤⽜の将来の⾁質等を採⾎検査によって可視化できる「AIビーフ技術」を開発し、この技術を⽤いた枝⾁※2形質予測診断サービスを提供する、株式会社ビーフソムリエ(本社︓東京都品川区、代表取締役社⻑︓松岡俊樹)が令和6年(2024年)12⽉に設⽴されました。

※1︓特定の⾃然科学分野での研究を通じて得られた科学的な発⾒に基づく技術で、社会課題の解決など社会にインパクトを与える潜在的技術を開発、活⽤する新規事業会社。

※2︓家畜の頭部・内臓や四肢の先端を取り除いた部分の⾻付きの⾁。1. 本件のポイント

近畿⼤学⽣物理⼯学部の研究成果である「AIビーフ技術」で、出荷の1年以上前に枝⾁形質を予測できるサービスを提供する、株式会社ビーフソムリエを設⽴

⾁⽤⽜の肥育状態を分⼦レベルで計測・可視化できるので、肥育途中での⾁質改善や飼料コストの削減を可能とする

⾁⽤⽜の⽣産効率向上や牧場の経営安定化、次世代の畜産業創出への貢献をめざす

2. 本件の内容

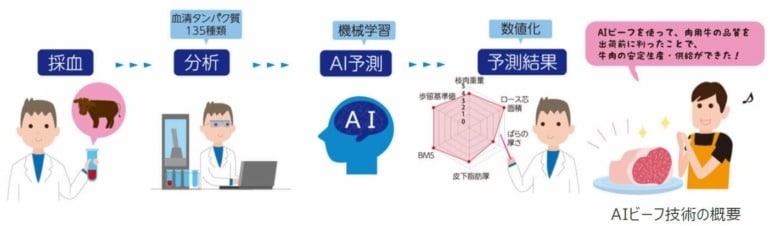

近畿大学生物理工学部の松本研究室は、約20年間にわたり畜産業界の肉用牛に関する研究を行っており、令和4年(2022年)に「AIビーフ技術」を世界で初めて開発しました。この技術は、肥育中の牛からわずかな量の血液を採取し、血液中の135種類のタンパク質の情報をAIで分析することで、出荷時期のサシ※3の状態や、枝肉の重量、口溶けや風味に影響するオレイン酸の含有量などを予測することができます。その後、事業化に向けた取り組みを行い、このたび、肉用牛の枝肉形質の生体予測診断プラットフォーム

出典 PR TIMES